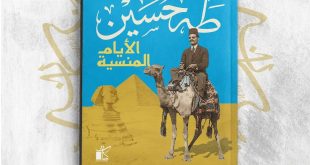

ينشر الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب قصة “هندسة العالم”، للكاتب والقاص الراحل محمد عبدالمنعم زهران.

القصة من مجموعته القصصية الأخيرة “هندسة العالم”، والتي صدرت عن منشورات المتوسط عام 2020.

“هندسة العالم”

كنت أقف أمام البقال لأشتري احتياجاتي العادية، ولفت انتباهي جارة أعرفها ولا أتذكر اسمها، رأيتها تنحرف بصورة مفاجئة لتمشي على الناحية الأخرى من الشارع، بعد أن كانت تمشي في منتصفه، اندهشت وتابعتها بعيني. لفت انتباهي أيضًا أنها فعلت ذلك أمام جارتنا العجوز” صباح” وهي جالسة أمام بيتها، وعندما مرت أمامها أدارت وجهها بعيدًا، وزاد انحراف مشيها. بعد أن تجاوزتها عادت لمشيها المعتاد في منتصف الشارع، دخلت بيتها وأغلقت الباب بقوة. خمنت أنهما متخاصمتان أو شيئًا على هذا النحو، ولكن على إثر صفقة الباب القوية أطلت بعض النسوة من البيوت والشرفات، وما إن رأوا “صباح” تجلس أمام بيتها، حتى أغلقن الأبواب بعنف وحدة غريبتين! أومأ إليّ “حسن” البقّال بتخابث وهو يضرب كفًّا على كف، فتعجلته لأمضي.

لم يكن لديّ فضول لأعرف ما يحدث. أشياء كثيرة تحدث في الشارع ولا أعرفها لأنني لا أتواجد إلا في أوقات قليلة جدًا. تشاغلت بالتفكير في مقالي الجديد محاولاً اختيار موضوع مناسب للكتابة، ولكن حسن البقال بدأ يتكلم وهو يزن حاجاتي عن حادثة جرت منذ أيام في الشارع، كنت أنصت بضيق وأتعجله، ولكنه استمر في تباطئه وبدأ يحكي عن “زينات” أجمل بنات الحي والتي خرجت للشارع في اليوم التالي لحفل خطوبتها، فالتفّت حولها البنات والجارات يهنئنها، ونادتها “صباح” وكانت تجلس كعادتها أمام بيتها، احتضنتها “صباح” وقبلتها ثم جذبتها نحوها وهمست لها بشيء في أذنيها. في اليوم التالي استيقظت “زينات” بقروح وبثور نتنة في وجهها، كانت البثور تفرز سائلًا كريهًا، ولم يُجدِ الأطباء الكثيرون الذين رأوها، كما لم تُجد عشرات الأدوية والمراهم. كنت أنصت رغمًا عني وأنا أشعر بالصدمة، إذ لم تكن هذه هي العجوز “صباح” جارتنا الطيبة التي أعرفها، لم أكن أستطيع استيعاب أن امرأة مثلها يمكن أن تكون حاسدة كما يقول حسن البقال.

قررت في النهاية أن أتناسى كل شيء، ولكن في اللحظة التي واصل فيها حسن البقال حكاياته عن صباح، باغتتني فكرة كتابة تحقيق صحفي عن العين، فقررت أن أنصت للنهاية. بدأ يحكي عن جعفر الذي عاد بعد غربة طويلة، ليضع مدخراته كلها في مشروع “سوبر ماركت” بالدور الأرضي في بيته، كان أول محل يضع ثلاجة للمشروبات الباردة في الشارع. وأضاف أن ثلاجته قد احترقت بلا سبب وأن حريقًا كبيرًا دمر كل بضاعته، وأحال مخزنه الذي يقع وراء الدكان إلى رماد. استمر يحكي قصصًا وحكايات حدثت لكثير من الجيران، فاختزنت كل شيء في ذاكرتي، خاصة حكاية الشاب طالب الكلية الحربية الذي مات بتأثير عين صباح.

أخيرًا حملت ما اشتريته وشكرته. وبدأت أفكر في ترتيب خطوط عريضة لتحقيق مثير من الواقع اليومي الذي يعيشه الناس، يتضمن آراء بعض الشيوخ ورجال الدين من جانب، ومن جانب آخر رأي بعض المثقفين الذين لا يعترفون مطلقًا بهذا الأمر، تحمست وقررت أن أبدأ الكتابة فور أن أعود حتى لا أنسى. توقفت عن التفكير عندما مررت بالخالة “صباح” وكانت لا تزال جالسة في مكانها المعتاد أمام بيتها، سلمت عليها بتوتر لا أدرك سببه، وتبادلت معها حديثًا عاديًا. بدا أنها أحست بي، كأن عينيها تدركان ما أفكر فيه؛ لأنني رأيتها ترسم ابتسامة باهتة على وجهها، ولمحت بسرعة خاطفة بريق دمعة في جنب عينيها، لم أفهم إن كانت دمعة أو هي كما يقال نظرة الحسد المسمومة! دخلت البيت سريعًا ولم أستطع منع نفسي من التوجس، وباغتني أنني أقرأ المعوذتين بتلقائية ودون إرادة . كنت خائفًا. عليّ أن أعترف، كنت خائفًا.

هناك أشياء غائبة تمنعني من إدارك صورة كاملة لهذه المرأة التي أعرفها جيدًا، أعرف أنها طيبة ومسالمة إلى أبعد حد. في الواقع أفهم بصورة تقارب اليقين أن هناك مناطق لا يمكن أن تتغير في الناس، مهما مضى من زمن، لكن حكايات حسن البقال شوشت عليّ كل شيء. انبثق في ذهني فجأة ما رأيته منذ أيام قليلة، واستدعيته فورًا بكل تفاصيله، كنت مستيقظًا حتى الفجر، ورأيت “صباح” تحمل ماء وتسكبه في الشارع المظلم، لم أعر الأمر اهتمامًا في هذه اللحظة؛ لأن الكثيرات يقمن بسكب بقايا الماء في الشارع، ولكنني أتذكر الآن أنها كانت تسكبه تحديدًا أمام بيت “عبود” الفني بشركة الكهرباء. في الصباح وبينما أخرج لعملي، سمعت الجيران يصبون اللعنات على من أغرق الشارع بالمياه وتسبب في انزلاق “عبود” وسقوطه وكسر قدمه! فتجاهلت الأمر، لم يعرفوا أنها هي أبدًا. ما عرفته بعد ذلك أن “عبود” لم يخرج هذا اليوم لمأموريته المقررة لإصلاح كابل كهربائي في شارع قريب، هذه المأمورية التي مات كل أفرادها جراء احتراق الكابل. فكرت فجأة في أنها تسببت بصورة أو بأخرى في إنقاذ الرجل. فزادت حيرتي.

بداخلي إحساس أن هناك أمرًا غامضًا يجري، إذ لا يمكنني تصور أن امرأة عجوزًا بهذه الطيبة والصفاء، بإمكانها أن تؤذي بعينها الحاسدة أو المسمومة كما يقال. بدأت أفكر في قصة الشاب الذي مات، لأنها بدت أكثر الحكايات مأساوية، حسن البقال أكد أنها “صباح”، ولكنني كنت قد سمعت قصة أخرى غريبة ومختلفة تمامًا عن موته، وبدأت أتذكر تفاصيل الحكاية التي انتشرت عن موته في هذا الوقت، كانوا يتحدثون عن امرأة غامضة تدعى الست “نادرة” لا تسكن في شارعنا ولا في منطقتنا، يقال إنها تسكن على أطراف المدينة، لم يزرها أحد قط، لذا فقد ظل وجودها غامضًا، كانت تظهر قبيل الأعياد والمواسم، تمر على البيوت ويكونون قد جهزوا لها ربطة تحوي كعك العيد أو بضع قطع من اللحم، البعض كان يمنحها إضافة إلى ذلك رغيفًا يحوى أرزاً ولحمًا مطبوخًا. وكانت تجلس وتأكله، وحين تنتهي ترحل ولا نعود نراها إلا في العيد التالي.

يقولون أيضًا إنها لا تظهر في الأيام العادية إلا لتنذر بكارثة، تحديدًا بموت أحد ما. هذا ما حدث عندما ظهرت فجأة في الشارع قبيل موت الشاب، فأغلق الجميع أبوابهم حتى حسن البقال أغلق دكانه ودخل بيته وأغلقه. مشت ببطء وتوقفت أمام بيت الحاج ناصر، طرقت الباب فلم يفتح أحد. جلست وتربعت أمام الباب وأمسكت رأسها بيديها وهي تولول وتزوم بصوت مخيف. وفورًا انتشر الهمس الخائف في كل البيوت المترقبة. بقيت قليلا ثم انصرفت بسرعة، كانت تهرول وكأن أحدًا يطاردها. وحين اختفت خرجت زوجة الحاج ناصر تبكي، وتنعى جلستها الشؤم أمام بيتها. اعتقد الجميع أن زيارتها نذير موت الحاج الذي يرقد بالداخل مريضًا، ولكن أياماً قليلة مرت لتحمل خبر وفاة الشاب أثناء أحد تدريبات الرماية إثر طلقة خرجت بالخطأ واستقرت في رأسه. لم يكن الشاب موجودًا لحظة جلوسها أمام البيت، وكانوا يقولون إنها يكفي أن تلتقط رائحته المنتشرة في البيت.

تعاقبت على عقلي أفكار كثيرة، ولكن ظل ما رأيته في تلك الليلة لا يغادر عقلي، كان هو الشيء الوحيد الذي رأيته بنفسي ولم أسمعه من أحد. فكرت في أنها ربما تقصد أن يسقط منصور وتنكسر قدمه حتى لا يذهب للمأمورية. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يبدو منطقيًا! كنت مشوشًا، وعنما أردت أن أبدأ كتابة المقال، لم أستطع كتابة كلمة واحدة. شعرت بالضيق وبدأت أفكر في أي موضوع آخر يصلح للكتابة، ولكنني عجزت، وتوقفت عن التفكير في أي شيء، عدا أن هناك أمرًا واحدًا يحيط برأسي كسحابة سوداء، ويدفعني دفعًا إلى استكشافه، لم يكن الأمر متعلقًا بالمقال أبدًا: كان يتعلق بـ”صباح”، وبرغبة استبدت برأسي، فقط لأفهم ماذا يجري، لذا قررت أن أزور خالتي “صباح”.

أمام الباب اكتشفت أنني لم أزرها منذ ماتت أمي، كنت أكتفي بإلقاء التحية عليها بينما تجلس أمام بيتها، وتوقعت أنها ستندهش حتماً لرؤيتي. طرقت الباب مرة واحدة فانفتح بسرعة، لا أفهم سر شعوري الغامض بأنها كانت تنتظرني! لم يبد أنها تفاجأت أو اندهشت لزيارتي! سلمت عليّ بابتسامة فرح حقيقي، وانحنت لتقبل يدي كعادتها فدفعتها بلطف، ذكرت أمي ودعت لها، وسألتني عن حالي فأجبت بارتباك. أخيرًا تركتني لتعد الشاي، فانتهزت الفرصة لأهدأ. تأملت بيتها، كان كما هو لم يتغير منه شيء، عادت تحمل كوبين من الشاي وتمشي ببطء، نهضتُ واقتربت منها لأحمل الأكواب عنها، فاستطعت أن أرى ذلك الوشم الأخضر الذي يزين ذقنها المدبب، اندهشت أيضًا لأنني من فرط اعتيادي ومروري العابر لم ألحظ هذا القرط الذي يتدلى من أنفها، في الغالب هي المرأة الوحيدة التي تحافظ على وضع قرط في أنفها المثقوب، في الماضي لم يكن هذا غريبًا أبدًا، أتذكر أن جدتي أيضًا كانت تضع قرطًا مثله. تحدثنا عن أشياء عادية وكنت أريد أن أقول أشياء أخرى، ولكنني لذت بالصمت وهممت بالخروج. كانت مطرقة تنظر إلى الأرض، ومرة أخرى شعرت بأنها تقرأ ما يدور بذهني على نحو غامض، فتشجعت وقلت لها مباشرة ودون مقدمات..

– منذ أيام رأيتك تسكبين ماء أمام بيت الأسطى عبود، وانكسرت قدمه ولم يذهب إلى المأمورية التي مات فيها كل زملائه.

أخيرًا رفعت رأسها بدهشة وربما بابتسامة، يمكنني أن أقول إنها كانت مندهشة في البداية ثم تحولت الدهشة إلى ابتسامة صفاء عجيب، وبعد الابتسامة ضحكت بصوت مرتفع، ضحكت طويلاً، حتى أن القرط في أنفها كان يهتز بقوة، لأول مرة أراها تضحك بهذه الصورة. فابتسمت لها بصمت لأنني كنت أريد أن أسمع.

هل كنتِ تقصدين؟

تظن أنني كنت أقصد؟

أجبتها بسرعة أدهشتني ودون تردد:

نعم. أنا متأكد.

التفتت بعيدًا وتحول وجهها المبتسم إلى تجهم ثقيل، بدت كمصباح انطفأ فجأة، وضعت يدها على خدها وشردت..

أنا فقط أريد أن أعرف..

رفعت رأسها وحدقت في وجهي، بدت مترددة ونهضت فجأة وهي تحمل الكوبين الفارغين، قالت دون أن تلتفت:

جئت لتسأل عن هذا فقط؟

نعم.

جاءني صوتها من الداخل:

مجرد صدفة، لا تشغل بالك.

شعرت بضيق مفاجئ، وقلت بغضب:

ليست صدفة أبدًا.

وما أدراك؟

لأنني أعرف.

عادت من الداخل، كانت تنظر إليّ بهدوء.

هل جئت لتسأل أم لأنك تعرف؟

صدمني سؤالها، وارتبكت، اقتربت مني وجلست قبالتي دون أن تنظر إليّ، وبعد صمت طويل أضافت:

لا يمكنك أن تعرف إذا لم تكن مستعدًا.

قلت بسرعة ودون تفكير، تقريبًا دون إرادة أيضًا:

– أنا مستعد.

لم يبد عليها الاندهاش، نظرت إليّ طويلاً، فقلت لها، بارتباك هذه المرة:

– أنا مستعد!

في هذه اللحظة كنت أريد أن أعرف، وبدا أن كل شيء قد أعد مسبقًا لكي أعرف. قضيت وقتًا لم أشعر به، وفي النهاية أومأت لها متنهدًا، لا أعلم إن كانت إيماءتي البسيطة هذه محملة بالارتياح لأنني فهمت، أم محملة بثقل بدأت أحمله دون إرادة. طوال سنوات طويلة مضت كنت أفكر في أنه لو عادت هذه اللحظة مرة أخرى، فإنني لم أكن لأختار أبدًا أن أعرف. كانت المعرفة ثقيلة جدًا، ولكنني تحملتها للأسف، ربما لأن هذا هو ببساطة قدري المحتوم. عليّ أن أعترف بصفاء أنه كان ثقلاً جميلاً ومميزًا، كما اعترفت لي هي أيضا فيما بعد وتحديدًا في رقدتها الأخيرة قبل أن تموت.

في طريق عودتي للبيت، شعرت بالثقل يداهمني من جديد، وأنا أتذكر كل ما قالته، كاملاً ومحددًا بتفاصيله، بدأ الأمر معها منذ سنوات طويلة، مرت في الشارع بامرأة تنحني لتحمل شيئًا، كانت تعرفها بالكاد لأنها تسكن شارعًا مجاورًا، في هذه اللحظة أحست بأنها تريد أن تدفعها لتسقط، لماذا تدفعها؟! لم يكن هذا مفهومًا أبدًا. عاودها الشعور الغريب بأنها تريد أن تدفعها فقط! تدفعها لتسقط! اقتربت ووقفت بجوارها دون أن تدري، وفي اللحظة الفاصلة قاومت بضراوة هذه الرغبة العجيبة، وابتعدت ولم تفعلها.

حين عادت إلى البيت، بدأت الآلام في كل جسدها، آلام رهيبة بدت كأشواك حادة توخزها في ظهرها وقدميها ورأسها، نامت بصعوبة وحلمت بكوابيس لهذه المرأة وهي تبكي. في الصباح تضاعفت الآلام والوخز، خرجت بصعوبة لتشتري خبزها اليومي كعادتها. ورأت المرأة نفسها أمامها تمامًا، كأنها تطاردها! وعادت إليها الرغبة القاهرة في أن تدفع هذه المرأة لتسقط، عادت هذه المرة محملة بآلاف الوخزات التي تنشر جسدها نشرًا، فقررت أخيرًا أن تدفعها دون رغبة ودون فهم، دون أي شيء، ترقبتها، وعندما تناولت خبزها وبدأت بالخروج من زحام الناس دفعتها بقوة فسقطت على الأرض وتناثر الخبز حولها وفوقها. وفي اللحظة التي سمعت فيها سبابها وشتائمها توقف الوخز في كل جسمها.

في هذه الليلة رأتها في الحلم مرة أخرى، محبوسة تبكي في حجرة ضيقة حالكة، ورأت قفلًا ضخمًا ينفتح في باب وسمعت صوت انفتاحه، ورأت وجهها يخرج من الباب مبتسمة كأنها لم تبك قط، بعد شهور علمت مصادفة أنها حملت بعد عشر سنوات من عقم بلا سبب، ففهمت كل شيء، فهمته رغم أنها لم تعد تشغل بالها بالتفكير؛ لأنها في الغالب تكون مشغولة بفعل أشياء أخرى لم تعد مهتمة بمحاولات تفسيرها أو فهمهما، يتحتم عليها القيام بها فقط!

قالت “صباح” إنها في أوقات قليلة كانت تتمكن من الفهم، تدرك أنها عندما صرخت فجأة في الشارع ” يا ستار يا ستار” نهض رجل بفزع من على امرأة جاره في اللحظة التي ظهر فيها زوجها بأول الشارع، فقط حتى لا يقتلهما ولتتمكن هي بعد ذلك من أن تعيش حياة سوية مع زوجها لأن هالتها التي تحيطها بيضاء رغم كل شيء.

كانت قد تحدثت عن أشياء أخرى غريبة، تحدثت عن الهالة البيضاء لأشخاص والهالة السوداء لآخرين، ولم أكن أفهم، ولكنها قالت إنني سأكون قادرًا على رؤيتهما ومن ثم تمييزهما بمرور الوقت. أوضحت لها بتفاصيل كثيرة أنهم يربطون بينها وبين أشياء تحدث ويعتقدون أنه الحسد، فلم تعقب.

عندما عدت إلى البيت، جلست أفكر في أنني كنت أريد أن أكتب مقالاً عن العين الحاسدة، ولكن عينا “صباح” لم تكن أبدًا كما كان يطلق عليها الناس، في الواقع كانت عينًا حامية أو عينًا وجدت فقط من أجل أن تحدث أشياء لابد أن تحدث بصورة محددة. وبدأت أعتقد بيقين أن هناك أشخاصًا يعيشون في هذه الحياة لأجل أشياء كثيرة أخرى لا تتعلق بهم تحديدًا. ورغم ذلك أحسست بأنه من المؤلم جدًا والغريب أن يرتبط هذا بكراهية الناس.

عندما أردت أن أنام، لم أتمكن من النوم، كل ما يتعلق بـ “صباح” وحكاياتها كان يحيطني كدقائق ضباب كثيف يتحرك حولي كأمواج، ووسط كل هذا الضباب يعمل عقلي كماكينات هائلة تدور دون إرادة، ضجيجها يصمني ويدفع جسدي للارتعاش. وفي اللحظة التي أحسست فيها بالتروس الصغيرة في عقلي تهمد قليلاً، كنت قد نمت.

هل كنت نائماً؟ ربما كان جسدي نائمًا لكن حواسي كلها كانت تعمل بتيقظ مرهق وضاغط، هذا ما تأكدت منه عندما التقطت أنفي رائحة “صباح”، تحديدًا رائحة الحناء في شعرها، أحسست بأنفاسها الساخنة على أذني، وصوتها يهمس فبدأت أنصت قالت: إنها العين. يبدو أنها ابتعدت، لأنني لم أعد أشعر بأنفاسها قرب أذني، ولكن صوتها اقترب مرة أخرى من أذني وأضافت: إنها العين، الشريرة، وأحيانا القاتلة. تقلبت في نومي بضيق فقالت مرة أخرى بصوت أكثر وضوحًا إنها العين فعلاً.. لكن لم أكن أنا. كانوا كلهم تقريبًا! قليلون جدًا نجوا من هذا، فيما بعد ستستطيع معرفتهم بسهولة. لم أكن أنا. اختفى صوتها قليلاً فاعتقدت أني أحلم، ولكن صوتها عاد مرة أخرى: حين وقفت “زينات” الجميلة على عتبة بيتها لتتلقى التهاني من الجارات، كن يقبلنها. أنا أيضًا ناديتها وقبلتها وهمست في أذنها، قلت لها ألا تسمح لأحد بتقبيلها، ولكنها لم تنصت. استمرت تتلقى القبل والأحضان، قبلة واحدة كانت كافية لتخرج البثور والدمامل في وجهها، كانت قبلة صديقة عمرها، لم أكن أنا!”.

شعرت بالهدوء في نومي وكنت مرتاحًا لصوتها، فأكملت – شفتاها تلامس أذني- مَن أيضًا؟ “عيشة” تراني ولا تسلم عليّ، تمشي بجوار الحائط وتلتفت بوجهها بعيدًا. تظن أنه أنا! لم أكن أنا، كانت هي وأختها، هي أخبرت أختها عن المبلغ الذي تقاضاه زوجها بعد خروجه على المعاش وأختها أصابته بعين أسقطت المسكين على وجهه في الشارع ومات. لم أكن أنا، كانوا كلهم تقريبًا! والحريق الذي أحرق ثلاجة جعفر وأحال السوبر ماركت الجديد بمخزنه إلى رماد، لم أكن أنا، كانت عينا حسن البقال؛ لأن الناس توقفوا عن الشراء من دكانه.

صمتت طويلاً ورغم ذلك كنت أشعر أنها بجواري، وتقلبت في نومي وتحركت جفوني لأنني كنت أريد أن أسمع المزيد، ولكنها أمسكت رأسي بيدها وقالت إنه يحدث من هنا، هنا تحدث فوضى رهيبة لا أفهمها، هو شيء يشبه الهواء الساخن، قابض ومُر كالعلقم، أنا أراه ولكن لا يمكنني وصفه، هكذا يحدث يا بني، يحدث تقريبًا هكذا، أنا لا أدري.. ربما أخمنه أو أعرفه، وربما أفهمه، أنا لا أفهم كيف أفهمه، ولكنني أفهمه دون أن أريد.

في الصباح نهضت برأس ثقيل جدًا، ولكنه هادئ، خرجت إلى الشرفة ورأيت “صباح” أمام بيتها تهش الذباب بيدها ببطء. تذكرت كل شيء، وخمنت أنه لم يكن حلمًا، كنت نائمًا وسمعت صوتها بطريقة لا أفهمها، ولكنه حدث يقينًا. جلست وتناولت إفطارى وشربت كوبًا كبيرًا من القهوة، انتابني اتزان غريب، وشعرت بالخفة تسري في دماغي وجسدي، بعد كل ما سمعته من صباح، بدا التحقيق الصحفي عن العين أكثر جدوى، فبدأت أعمل عليه، لم أستعن بآراء آخرين كما رتبت، كتبت كل شيء من واقع فهمي، في الواقع كان مدهشًا ومختلفًا، وعندما نُشر أحدث ضجة؛ لأنه كان يقرر حقيقة أن نسبة كبيرة جدًا من الأحداث السيئة التي يمر بها الناس مصدرها العين. الصادم في التحقيق والذي أثار ردود فعل متباينة وربما غاضبة أيضًا، أنه في أحيان كثيرة يقع الحسد من أشخاص مقربين جدًا، يحدث في أغلب الأوقات دون قصد، ولكنه يحدث للأسف، دعمت هذا بأخبار حقيقية نشرت في الصحف على فترات متباعدة، منها خبر عروس أصيبت بالعمى فجأة في ليلة عرسها، وقيل لها إن بصرها لن يعود أبدًا إلا بموت صاحب العين، وبعد سنوات ماتت أمها فعاد لها بصرها في ذات الليلة، مما أصابها بالصدمة. خبر آخر عن زوجة امتدحت زوجها الذي يحتفظ بشبابه بينما تتسلل إليها الشيخوخة فمات من فوره. وحتى لا يتهمني أحد بابتداع هذه القصص لمجرد الإثارة، فقد أرفقت صورًا لكل الأخبار التي نشرت عن هذه القصص في وقتها.

واصلت الالتقاء بالخالة “صباح” على فترات قريبة، وبدأت جلساتنا تتكرر وتتواصل، تحكي عن أشياء تفعلها لتحاول الفهم، وأحكي بدوري، في النهاية أصبحت لنا أسرارنا الخاصة جدًا. تواصلت جلساتنا حتى أمام بيتها، لدرجة أن حسن البقال بدأ يضعني في دائرتها بعد أن حذرني مرارًا، ولما خذلته اندفع يؤلب الناس عليّ أنا أيضًا.

في ليلة كنت عائدًا من عملي ورأيتها تقف أمام بيتها غاضبة، أمرتني ألا أدخل البيت وأن أعود، عدت ولم أفهم. وقضيت الليلة في الجريدة. وعندما عدت في اليوم التالي مررت عليها أولاً، فاستقبلتني بابتسامة، دون أن أسأل، وضعت أمامي ورقة مطوية بهيئة مثلث، اعتقدت أنها حجاب، ولكنها قالت إنه سحر، وإنها استطاعت إبطاله. أخبرتني أن شخصًا في الشارع يكرهني، لم تذكره لأنها تعلم أنني عرفته. رغم خوفي انتابني فضول في أن أفتح الورقة فلم تمانع، سألتها عن الأشكال والأحرف والأرقام المرسومة، صمتت قليلاً وقالت إن الدائرة هي العالم، فلم أفهم! أخيرًا أمسكت يدي وكانت باردة كالثلج..

عندما تحتاج ستعرف.

بعد هذا بشهور قليلة، تحديدًا في الوقت الذي احتجت فيه أن أعرف، كنت قد عرفت. جلست أمامها وقلت إن العالم دائرة كبيرة فعلاً، وإن لكل شخص دائرته الخاصة جدًا في هذا العالم، وفي داخل هذه الدوائر الخاصة تتحرك رموز وإشارات ومسارات وأرقام، تتحرك في انتظام صارم ومحدد سلفًا، البعض يحاول باستماتة إثارة الارتباك في انتظامها، ليحدثوا تغييرًا في مصائر الأشخاص، كانت تنظر باندهاش فقلت لها أيضًا إن العين تُحدث ذات الارتباك، لم أكمل لأنها أشارت لي بيدها وبابتسامة لاحت على وجهها أن أتوقف، كنت متحمسًا لأشرح المزيد، ولكنني لذت بالصمت، ورأيتها تنهض وتحمل أكواب الشاي إلى الداخل، كانت مبتسمة طوال الوقت كأنها تتذكر أشياء تدفعها للابتسام. ومن الداخل جاء صوتها:

كنت أعرف أنك ستفهم ما لم يكن بإمكاني فهمه.

حتى هذه اللحظة، لم أكن أفهم عالم الإشارات والعلامات. فيما بعد فهمت أن كل هذا كان إشارة، إشارة فهمتها هي ولم أتمكن من فهمها.

في صباح يوم عادي لفت انتباهي سكون حل على الشارع فجأة، وسمعت أصوات الأبواب الكثيرة تنغلق بصوت مرتفع، اندهشت ونظرت من النافذة لأرى ما يحدث، ورأيتها، “نادرة” بملابسها السوداء، كانت تطرق على باب “صباح”، ورأيتها تفتح لها، ثم رأيتهما تجلسان على عتبة البيت وتتهامسان بابتسامة، لم أكن أشعر بالخوف فقط، كان خوفًا وارتباكًا شديدين، أفكار كثيرة تدور في رأسي بدون إرادة. قررت أن أنزل بسرعة، وحين خرجت من البيت رأيت “نادرة” تنهض وتميل على “صباح” وتقبلها قبلات كثيرة على خدها الأيمن، ثم قبلات أخرى متتابعة وسريعة على خدها الأيسر وهي تنظر إليّ، خمنت أنها ابتسمت لي قبل أن تستدير وتمضي بسرعة.

سألت “صباح” عن “نادرة” وسبب وجودها، فأعادت لي ما سبق أن قلته عنها، أكدت له أنها امرأة مسكينة لا تدري شيئًا، وأنها تجد نفسها مدفوعة لزيارة أشخاص محددين في أوقات محددة، دون أن تعي شيئًا، لم أفهم شيئًا وشعرت بأنها تخفي شيئًا فعاودت السؤال مرة أخرى بوضوح أكثر هذه المرة، فقالت دون أن ترفع رأسها إن “نادرة” ستموت، وإنها جاءت لتودعها. قالت أيضًا إنها ستموت جالسة على رصيف شارع بعيد، بعد أن تتلقى مئات الأحجار التي سيقذفها الناس بها لأنهم يعتقدون أنها شؤم. بكت “صباح” فجأة ثم استلقت على جنبها وتوسدت ذراعها..

هي أيضًا امرأة طيبة يكرهها الناس!

ماتت “نادرة” بعد أيام قليلة، تماماً كما أخبرت “صباح”. وبعدها بأشهر قليلة ماتت “صباح”، ماتت دون أن تخبرني أنها ستموت؛ لأنني كنت واثقًا أنها كانت تعرف. ماتت بهدوء ودون ضجيج، وكنت أعتقد أنني سأشعر بالوحدة، كنت أعتقد أيضًا أنني سأشعر بالندم، تقريبًا كنت أخشى من شعور التعاسة لأنني سمحت لنفسي أن أدخل عالمًا غريبًا جدًا، ولكنني تذكرت كلماتها الأخيرة في آخر جلساتنا معًا، فألهمتني السكينة والراحة. قالت إن الثقل الذي كانت تحمله طوال حياتها لم يكن ثقلًا مؤلمًا أبدًا، وإنها تشعر الآن بسعادة لم تشعر بها قط.

الآن أنا عجوز أقضي طيلة الوقت في الشارع، أضع كرسيًا أمام البيت لأتشمس، بصعوبة أحرك يدي لأهش الذباب الذي يتراكم على وجهي؛ لأنني أعيش وحيدًا. يؤنسني أن أتأمل الناس وسير الحياة الذي يتغير كثيرًا كل وقت قصير، يتغير بصورة مدهشة، لم يعد يجلس أمام البيوت أحد، فالسيدات والفتيات أمام شاشات التلفاز، والرجال على المقاهي التي انتشرت يتابعون مباريات أجنبية تأتي من بلاد بعيدة ويرطنون بأسماء أجنبية. لا أحد يحادثني تقريبًا، ربما أتجاهل الأمر، ولكن في أحيان كثيرة يصيبني حزن قاهر حين يخرج طفل صغير ليلعب أمامي، فتندفع أمه من داخل البيت وتجره إلى الداخل وهي ترمقني وتتمتم بضيق، أو عندما يدخل الشارع ذاك المهندس الشاب بسيارته الجديدة، فيستدير بسيارته فجأة فور رؤيتي، ثم يظهر بعد قليل ماشيًا على قدميه فأعرف أنه قد تركها في شارع مجاور. أراه يمر أمامي ويلقي التحية بتوتر، فأردها مع دعوات البركة وطول العمر فيقشعر جسده وأضحك.

لم يمنعني هذا أن أستيقظ في الليل المتأخر لأخرج بصعوبة، وأتحرك لأقطع الشارع بطوله لأصل إلى سيارته في الشارع المجاور، وأعبث بها دون أن أفهم. فيتأخر عن موعده اليومي ويضطر إلى استقلال سيارة أجرة، ليشاهد بعينيه في اليوم التالي حادثاً ضخمًا على الطريق السريع!

لم أقل لـ”صباح” أبدًا في هذا اليوم البعيد إنني لم أكن أصدقها وأنا أقول لها باستخفاف إنني مستعد، لم أقل لها أبدًا إنني ظننتها تهذي فقط لأنها تتخيل أنها كسيدنا الخضر، ولكنني بمرور الوقت فهمت أننا لسنا الخضر، ولكننا أشخاص عاديون جدًا مدفوعون لفعل أشياء لا ندركها ولا نفهم أسبابها، وفهمت أيضًا أننا وجدنا لنؤدي هذا الدور. نحن موجودون هنا وفي كل مكان، ولن يكون بإمكان أحد أن يعرفنا أبدًا، ربما سيكرهنا لأي سبب، ولهذا فقط نحن موجودون ليكرهونا لأننا نحبهم، نحبهم بصفاء دون فهم وربما دون إرادة أيضًا.

أجلس الآن في رضا وأبتسم لأنني لا أفهم. كل ما أعرفه هو أنني لابد أن أجلس خلف الباب، مطرقًا لا أفكر في شيء، لأنتظر فتاة ستأتي بعد لحظات من الآن، ستدخل البيت مبتسمة، تقبل يدي وتقول إنها لا تصدق أنني شخص حاسد وكريه.

شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع

شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع